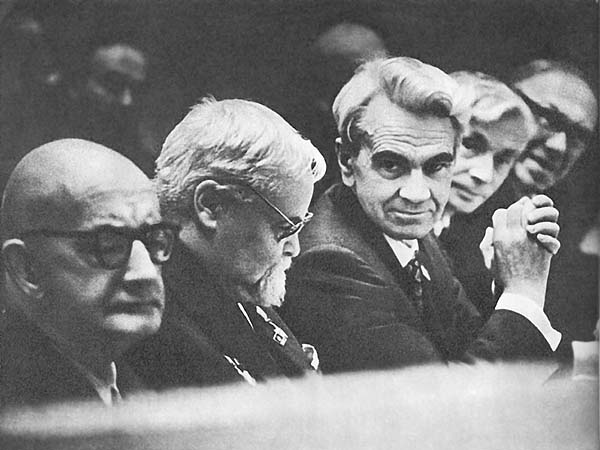

В Доме учёных (П. С. Александров, А. Н. Тихонов,

| УСПЕХИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК | |

В этих записках происшествия и встречи моей долгой жизни освещаются как бы изнутри этой жизни, так что получается субъективное повествование, являющееся скорее страницами психологически окрашенного дневника, чем эпическим объективным описанием жизни автора в рамках данного общества и данной эпохи.

С другой стороны, именно этот субъективно-психологический характер делает мои записки неким человеческим документом, который на вопрос: «какой может быть жизнь человека данной профессии и данной эпохи?» отвечает: «в частности и такой, как здесь описано». Ничем другим, как таким единичным (среди множества других возможных) «человеческих документов» мои записки не являются и не предназначены быть.

Помню я себя с четырёхлетнего возраста. Моё первое воспоминание касается разговора моей матери с особой, которая была приглашена, чтобы быть моей немецкой бонной. Разговор происходил на немецком языке, которым (как и французским) моя мать хорошо владела. Моя мать говорила с Ольгой Петровной (так звали собеседницу), что через две (или три) недели мне исполнится четыре года, из чего следует, что был этот разговор во второй половине апреля 1900 года.

Я помню ярко освещённую весенним солнцем столовую нашего Смоленского дома с двумя окнами (вернее, окном и стеклянной дверью), выходящими в сад. Комната была в первом этаже большого двухэтажного деревянного дома на территории Смоленской губернской больницы, главным (или, как тогда эта должность называлась) старшим врачом которой был мой отец. Упомянутый дом был квартирой, предоставленной моему отцу по его должности. Как я понимаю, моя мать в своём разговоре с Ольгой Петровной излагала ей её будущие обязанности. Разговор увенчался успехом.

Ольга Петровна прожила у нас несколько больше четырёх лет на положении члена семьи и отношения у меня с ней были самые лучшие. Насколько я себе представляю, Ольге Петровне было лет 30, она была рижанка, по национальности, вероятно, латышка и хорошо говорила

Ольга Петровна много читала мне вслух немецкие сказки, главным образом, братьев Гримм и Гауфа, а также сказки Андерсена в немецком переводе. Мы много гуляли за городом, чему очень способствовало то, что Смоленская больница, а следовательно, и наш дом, были расположены на самом краю города и дальше была живописная холмистая местность с красивыми рощами.

Немецкий язык и немецкие сказки, игравшие такую большую роль в моих самых ранних детских впечатлениях, несомненно, оказали значительное влияние на дальнейшее формирование моей личности, став началом той глубокой связи с немецкой культурой, которая яркой чертой проходит через всю мою жизнь. Ведь фактически немецкий язык был моим вторым родным языком.

Особенностью моего раннего детства было почти полное отсутствие игрушек и развлечений в обычном смысле слова, т.е., вернее, крайняя простота и тех и других. Моей игрушкой был, например, вырезанный из картона «воздушный шар», долженствовавший изображать воздушный шар братьев Монгольфье,

Моя бабушка Варвара Васильевна, проживавшая последние десятилетия своей жизни (вместе со своим супругом Дюваль) в Париже (см. стр. 223), 220

Особенностью моего детства и ранней юности, ещё более важной, чем примитивность игрушек и крайняя простота развлечений, является отсутствие друзей — сверстников. Первого такого друга я приобрёл осенью 1912 г. в последнем классе гимназии, когда мне было шестнадцать с половиной лет.

Моё общество в детстве составляли: моя мать, моя немецкая бонна, и затем моя старшая сестра Татьяна Сергеевна, бывшая моим действительно близким другом в годы 1907–1912, до самой её смерти

Моё первое знакомство с художественной литературой осуществлялось моей матерью, читавшей мне вслух сначала русские сказки (и некоторые стихотворения Жуковского и Пушкина), а позднее русских классиков, а также Шиллера и Шекспира (в русских переводах). Сам я очень рано начал читать понятные для моего возраста научно-популярные книжки. Это были прежде всего превосходные книжки Рубакина, главным образом географического и этнографического характера, имевшие и хорошую моральную тенденцию, сформулированную автором в словах «Любовь к природе и к свободе».

Через книги, посвящённые Африке и Южной Америке, ярко проходило сочувствие населявшим эти страны народам, возмущение их угнетением со стороны колонизаторов. Это чувство занимало большое место в моей детской психологии. Мой интерес к географии сопровождался и увлечением, с которым я стал рисовать географические карты. Из собственно детской приключенческой литературы я прочитал только «Дети капитана Гранта» Жюля Верна и очень скоро перешёл к более серьёзным книгам по географии. Это были так называемые «географические сборники», издававшиеся под редакцией четырёх авторов — (Крубера, Григорьева, Баркова и Чефранова). В своей совокупности эти книги составили превосходно написанную многотомную географическую хрестоматию. Я с большим интересом прочитал 221 также трёхтомную «Жизнь европейских народов» Е. Н. Водовозовой, к тому времени уже несколько устаревшую, но всё же очень интересную и содержательную.

Потом мой интерес переключился на геологию. Я прочитал серьёзные (но всё же популярные) книги, как, например, Петерса «Что говорят камни», «Вымершие чудовища» Гетчинсона, и наконец уж совсем серьёзную «Историю Земли» Неймайра, из двух больших томов которой я изучил полтора, пропустив лишь вторую половину второго тома, посвящённую полезным ископаемым.

Отмечу проявившуюся уже тогда постоянную особенность моей психологии, состоявшую в том, что я во всякой науке всегда предпочитал большие теоретические концепции обобщающего характера отдельным конкретным фактам и приложениям. Особенно сильно эта черта, коренящаяся, вероятно, в глубинах моего подсознания, проявилась в моих математических интересах и в направлении всех моих математических работ.

Интерес к геологии сменился ещё большим интересом к астрономии и я прочитал несколько относящихся к ней хороших книг разной степени трудности; кончая «Изложением системы мира» Лапласа, которую понял достаточно, чтобы очень заинтересоваться небесной механикой.

Перед моим поступлением в гимназию имела место ещё следующая интерлюдия. Летом 1908 г. мой старший брат Михаил Сергеевич (1885–1965), впоследствии крупный врач, после нескольких лет колебаний между музыкальной и медицинской профессиями, наконец прочно стал студентом медицинского факультета и был занят в это лето подготовкой к экзамену по неорганической химии.

Летом 1902 г. в моей жизни произошло большое событие: моя мать свела меня купаться на Днепр и начала меня учить плавать. С этого дня она стала систематически, не пропуская по возможности ни одного дня, водить меня купаться, вскоре научила плавать, и купание стало моим самым любимым развлечением и осталось им в течение всей моей жизни.

На следующее лето мои родители сняли дачу в одном имении (Пасово), расположенном примерно в пяти верстах от Смоленска в очень живописной местности. Там было прекрасное озеро и ежедневное купание стало прочной привычкой всех членов нашей семьи. Мои старшие братья любили переплывать озеро, но мне это не разрешалось. В 1904 г. мои родители приобрели небольшое имение Михеево (150 гектаров), средства для покупки которого предоставил П. П. Воронин

В Смоленской губернии мой отец были известен как выдающийся врач и как медицинский общественный деятель. Сразу же после Октябрьской революции ему было предложено, сохраняя должность главного врача больницы, стать заведующим лечебным подотделом Губернского отдела здравоохранения. Летом 1918 г. районные представители Советской власти не только не выселили нас из Михеева, но настоятельно предлагали моему отцу поселиться в нём и оказывать медицинскую помощь окружающему населению. Но отец был слишком прочно связан со Смоленской больницей, чтобы согласиться на это предложение, да оно, конечно, и не было реальным. Во всяком случае лето 1918 г. было последним летом, проведённым мною в Михееве и я никогда после в нём уже не бывал.

Но теперь пора сказать несколько слов о моих родителях. Всем моим воспитанием в детские годы руководила всецело моя мать. Отец мой оказал на моё развитие очень большое влияние, но уже в мои более поздние, отроческие 222 и особенно юношеские годы. Поэтому сначала скажу о своей матери. Ею была Цезария Акимовна Здановская, происходившая из старинного польского дворянского рода Здановских, до сих пор имеющего (как мне говорили польские коллеги) своих представителей в Польше. Ветвь этого рода, к которой принадлежала моя мать, имела родословную, прослеживающуюся непрерывно до

В шестидесятых годах XIX века, уже после рождения моей матери (1861–1946), мой дед Аким Игнатьевич Здановский в связи с польским восстанием имел неприятности, заставившие его спешно перебраться из Подольской губернии в Тульскую, и искать там пристанища, поступив на службу к

Моя мать получила образование в известной в конце прошлого и в начале нынешнего века женской классической гимназии С. Н. Фишер, поступив туда при самом её основании. Эту же гимназию окончили и обе мои сестры — Татьяна и Варвара. Особенностью этой гимназии, выделявшей её среди всех русских женских учебных заведений того времени, было то, что программы обучения в ней в точности совпадали с тогдашними программами мужских гимназий, что, в частности, относилось к математике, физике и древним языкам. В последний год существования гимназии Фишер, в зиму 1917–1918 гг., уже после смерти С. Н. Фишер, я, только что окончивший тогда Московский университет, преподавал в этой гимназии математику.

Родителями моего отца Сергея Александровича Александрова (1858–1920) были: богатый московский купец Павел Петрович Воронин и простая крестьянская девушка из Владимирской губернии, которую я в своё время узнал под именем бабушки Варвары Васильевны. Через несколько лет после рождения сына Варвара Васильевна при содействии Павла Петровича Воронина вышла замуж за француза Ж. Дюваля, по профессии парикмахера. В надлежащее время мой отец заботами Павла Петровича был отдан в первый класс Первой казанской гимназии, которую своевременно и хорошо окончил, а по окончании гимназии поступил на медицинский факультет Московского университета. Университетским преподаванием мой отец очень заинтересовался и учился хорошо в течение всего курса. При приближении к окончанию университета моему отцу, как и его однокурснику А. П. Губареву, впоследствии 223 известному профессору медицинского факультета Московского университета, было предложено остаться при университете, что соответствовало теперешней аспирантуре. Но на последнем, пятом курсе отец стал участвовать в нелегальных студенческих политических кружках и увлёкся этой новой деятельностью. Неизвестно, чем бы она окончилась. Как выяснилось потом, отцу грозило не только исключение из университета, но и высылка из Москвы. В дело вмешалась Софья Николаевна Фишер, которая была хорошо знакома со всесильным тогда М. Н. Катковым. Она, узнав от моей матери о грозившей отцу опасности, обратилась к Каткову с просьбой отвести эту опасность от мужа одной из любимых её учениц. Катков внял просьбе С. Н. Фишер и дело моего отца завершилось тем, что ему было разрешено окончить университет и поступить на место участкового земского врача в глуши Моложского уезда Ярославской губернии, где его предшественник только что умер от сыпного тифа. Это было первое врачебное место моего отца. Через несколько лет работы на нём отец стал сначала фабричным врачом на Городищенской текстильной фабрике Четвериковых в Богородском уезде Московской губернии, а затем старшим врачом Богородской уездной земской больницы. В Богородске я и родился в 1896 году. Наконец в 1897 году отец был приглашён на должность старшего врача Смоленской губернской земской больницы. Находясь бессменно на этой работе, он и умер на своём посту в больнице

Мой отец был выдающимся врачом, выдающимся общественным деятелем и выдающимся человеком. Перевидав в своей долгой жизни многих незаурядных людей различных профессий, я уверенно могу сказать, что одним из самых выдающихся среди них, одной из самых одарённых, ярких и светлых человеческих личностей среди всех, кого я знал, был мой отец. Его, как теперь говорят, узкой медицинской специальностью была оперативная гинекология. Его творческим результатом в этой области была предложенная им новая хирургическая операция (см. во втором издании Большой советской медицинской энциклопедии статью «Александрова–Вертхейма операция»), опубликованная в специальных журналах и в России и за границей, и снискавшая моему отцу известность. Одним из проявлений этой известности было то, что когда в 1911 г. в Петербурге состоялся Международный конгресс гинекологов и акушеров, мой отец, не имея даже звания профессора, был избран «товарищем председателя»

Выдающиеся организаторские способности моего отца проявились в том высоком уровне, на который он поставил Смоленскую больницу с того самого момента, как он стал её руководителем и который ему удавалось поддерживать, оставаясь во главе этой больницы почти четверть века. С самого же начала в качестве заведующего хирургическим отделением был моим отцом привлечён один из крупнейших хирургов своего времени Сергей Иванович Спасокукоцкий, проработавший в Смоленской больнице десятилетие, о котором он потом писал моему отцу, что именно это десятилетие сделало из него того хирурга, которым он стал впоследствии.

Мой отец был не только специалистом, очень крупным в своей области; он был и широко образованным, разносторонним врачом, как того требовала в его понимании русская земская медицина. И он вполне отвечал всем самым строгим требованиям этого рода. В частности, он прекрасно знал и внутренние и инфекционные болезни, а его исключительная общемедицинская и, в частности диагностическая, интуиция содействовала тому, что его постоянно привлекали в качестве консультанта в различные отделения больницы и в другие лечебные заведения.

Влияние моего отца на формирование меня как человека было очень велико. Ещё в свои подростковые годы я услышал от него и воспринял как заповедь на всю жизнь слова о том, что дело, которому ты посвятил себя, 224 ты должен любить, любить бескорыстно, и заниматься им именно потому, что ты любишь это дело, а не потому, что ты ждёшь от него личного успеха или какой-нибудь выгоды для себя. Если ты будешь заниматься своим делом ради своего успеха, а не ради самого дела, не потому, что любишь его, то не будет ни дела, ни твоего успеха в нём. А если личный успех и бывает, то лишь, так сказать, как приложение к бескорыстной заинтересованности в любом деле.

По существу, мой отец говорил мне то же, что К. С. Станиславский, имея в виду занимающихся искусством, выразил в известной формуле «люби искусство в себе, а не себя в искусстве». Но я услышал аналогичную заповедь от своего отца, находясь ещё в очень юном, почти детском возрасте, и в применении к науке, которой уже очень рано мечтал себя посвятить. Впрочем, об этом смотри ниже, когда будет речь о моём поступлении в университет. Учил меня отец и уважению к труду, ко всякому честному труду, как к одной из основных жизненных ценностей, учил и уважению к науке, как к основному в его глазах пути к исканию истины, учил презирать богатство и смотреть на деньги, как на необходимое зло в нашем теперешнем обществе, а отнюдь не как на самодовлеющую ценность, достойную того, чтобы к ней стремиться.

Насколько я себе представляю, в период моей юности мировоззрением моего отца был в основном тот естественнонаучный («наивный») материализм, который в его время разделяли многие представители русской, в частности, русской медицинской интеллигенции. Но последовательным материалистом мой отец никогда не был. Он допускал существование иррационального, непознаваемого начала и в природе, и в человеке. Не будучи (по крайней мере, в то время) религиозным человеком, он умел уважать религиозное мировоззрение в других, например, в Михаиле Акимовиче Здановском и в Софии Николаевне Фишер.

Но пора, наконец, снова взяться за прерванную столькими отступлениями основную нить моего повествования. Она привела нас к моему поступлению весной 1909 г. в гимназию. Осенью того же года я стал учеником четвёртого класса смоленской частной мужской гимназии Н. П. Евневича. Преподаватели в этой гимназии были очень хорошие. Чрезвычайно увлекательными были уроки В. М. Боголепова по древней истории, а также уроки И. С. Коростелёва по русскому языку.

Латынь мне давалась совсем легко, я был хорошо подготовлен моей матерью (мне на всю жизнь хватило по латыни запасов, вынесенных моей матерью из гимназии Фишер. Да, хорошо там преподавали языки!). То же было у меня и с французским: при всей неполноте моего французского словаря, при недостатках моего синтаксиса, мои старшие французские коллеги и Данжуа, и Фреше хвалили моё французское произношение, а ему я научился у своей матери. Наша гимназическая учительница французского языка, Жозефина Карловна Залесская, элегантная польская дама, вдова генерала, в свои

Математику у нас преподавал Александр Романович Эйгес. Первую письменную работу по алгебре я написал у него на четвёрку и до сих пор помню наложенную на мою работу резолюцию: «Задачи решены хорошо, толково, однако в алгебре важны знаки, а у Вас к ним невнимательное отношение». 225 Ошибки в знаках всегда были моей бедой, и я помню, как двадцать лет спустя Хопф смеялся надо мною и говорил, что именно для таких математиков, как я, придумана гомологическая топология по

Когда Александр Романович стал решать с нами довольно сложные задачи, касающиеся разложения многочленов на множители, я не всегда находил, какую надо сделать группировку членов, и вообще особой изобретательности при разложении на множители не проявлял. В соответствии с этим среди моих отметок попадались и четвёрки. Они исчезли, когда мы перешли к уравнениям. Но ещё больше чем уравнения заинтересовала меня геометрия, начиная уже с того, что в ней были и аксиомы, и теоремы, и доказательства, а не одни задачи.

Когда мы дошли до теории параллельных, А. Р. Эйгес с поразительным педагогическим тактом и мастерством начал нам рассказывать о геометрии Лобачевского. Сама постановка вопроса меня потрясла. Никогда до этого времени я ничем не был в такой степени заинтересован и увлечён. Геометрия стала для меня действительно

Второго апреля 1910 г. в Смоленске состоялся концерт Гофмана, одного из величайших пианистов своего времени. На этот концерт мы пошли всей семьёй. Впечатление от концерта у меня было огромное, и я до сих пор помню его программу. В него входили:

Следующую зиму 1910–1911 гг. я почти сплошь болел, у меня были сначала грипп, потом коклюш и скарлатина. Последняя, хотя и протекала в лёгкой форме, дала в виде осложнения долго длившийся нефрит, который тогда лечили бесконечной чисто молочной диетой.

Этот план, инициатором которого был А. Р. Эйгес, был горячо поддержан моими родителями. Встретил он одобрение и со стороны директора гимназии 226 И. С. Коростелёва, преподававшего в старших классах литературу. Он сам предложил в течение предстоящей зимы встречаться со мною столько раз, сколько понадобится ему для того, чтобы быть в курсе моих самостоятельных занятий литературой и направлять их своими советами. И в самом деле, И. С. Коростелёв часто приглашал меня в течение зимы 1911–1912 гг. к себе запросто к вечернему чаю. После этого чая уже у себя в кабинете он подолгу беседовал со мною на темы, прямо, а иногда лишь косвенно связанные с русской литературой. Не нужно слов, чтобы понять, как сильно способствовали эти беседы моему общему развитию далеко за пределами обязательного гимназического курса литературы.

За эти вечера я хорошо и прочно вошёл в дом Коростелёвых и потом в течение многих лет поддерживал с ними очень теплые отношения.

Иосиф Семёнович Коростелёв был человеком незаурядным. Сын крестьянина-бедняка Красноярской области, он с ранних лет должен был своим трудом зарабатывать свой хлеб и учился, как говорят, на медные гроши сначала в учительской семинарии, потом в учительском институте и, наконец, на историко-филологическом факультете Московского университета. Всё время живя частными уроками, он окончил курс с отличием и потом сделался действительно выдающимся педагогом и, наконец, всеми уважаемым, директором лучшей смоленской гимназии.

С осени я начал ходить в гимназию. Учителя были все прежние, но товарищи были новые, так как я перешёл в новый класс. С одним из моих новых товарищей — Сашей Богдановым (Шуркой, как все его звали в классе) я очень подружился и эта моя первая юношеская дружба продолжалась и в мои студенческие и последующие «черниговские» годы. Окончилась она лишь осенью 1919 года в Чернигове при очень драматических обстоятельствах оторвавших Сашу Богданова не только от меня, но и от возникшей к тому времени его семьи, и от его родины.

Учиться в восьмом классе мне было легко (я был хорошо подготовлен), и я мог продолжать свои математические занятия, поддерживавшиеся частыми встречами с А. Р. Эйгесом, что, впрочем, не помешало Александру Романовичу поставить мне именно в

С постоянным интересом я посещал уроки И. С. Коростелёва по русской литературе. С интересом, и, как я думаю, с пользой, я писал сочинения по русской литературе и по истории. Но моим главным увлечением в восьмом классе гимназии было прочтение и в подлиннике и в нескольких русских переводах «Фауста» Гёте, на всю жизнь сделавшегося одним из наиболее любимых мною произведений мировой литературы. И. С. Коростелёв, а также А. Р. Эйгес, с которыми я делился своими впечатлениями о Фаусте и вызванными им мыслями, побудили меня прочитать в гимназии лекцию о Фаусте. Лекция была открытой не только для учеников нашей гимназии, но и для других смоленских учебных заведений. Пришли на неё и учителя. В общем зал был переполнен и я, что называется, «имел успех». Да я и сам понимал что лекция прошла удачно. В качестве своего рода оппонента после моей лекции выступил А. Р. Эйгес, противополагавший мировоззрение Гёте мировоззрению Достоевского (и Толстого). Вообще же во время моих очень многочисленных и длительных встреч с А. Р. Эйгесом мы говорили не только о математике, но и о литературе, философии, музыке. Александр Романович имел огромное влияние на всё моё духовное развитие и я это влияние чувствовал в течение всей моей жизни. 227

Весною 1913 года я окончил с золотой медалью гимназию и получил аттестат зрелости. На выпускных экзаменах, шедших по очереди или по алфавиту, или в обратном порядке, мне всегда приходилось отвечать или первым, или последним. Заключительным среди выпускных экзаменов был экзамен по закону Божию и на нём мне пришлось отвечать последним, так сказать, под занавес всей экзаменационной сессии. А сессия эта — первая выпускная сессия нашей гимназии была торжественная, и на заключительном экзамене, кроме представителя учебного округа, были в качестве почётных гостей и губернатор, и епархиальный архиерей.

Мне достался билет о несовместимости православного нравоучения с этикой социализма, относящийся к курсу последнего, восьмого класса гимназии (курс этот так и назывался «православное нравоучение»). У меня не было даже учебника по этому курсу, но я хорошо знал катехизис, изучавшийся в пятом классе, и у меня была привычка к аксиоматическому мышлению. Поэтому мне было легко извлечь из катехизиса основные нравственные аксиомы и, подкрепляя их подходящими текстами, т.е. цитатами (искусство, которым я с юных лет обладал и которое сослужило мне хорошую службу), ответить более или менее на всякий вопрос, относящийся к православному нравоучению (и не только к нему). В частности, мне было легко ответить и на вопрос, стоявший в моём билете. Естественно, я получил пятёрку.

В связи с этим вспоминаю, что на уроках закона Божия моей постоянной ролью было, когда

Итак, экзамены на аттестат зрелости, а с ними и гимназия отошли в прошлое, оставив у меня воспоминание о гимназии, как о светлом и радостном времени моей жизни.

В июне 1913 г. в Смоленске, в летнем театре Лопатинского сада (ныне парк культуры и отдыха) гастролировала

В один из первых дней сентября 1913 г. я стал студентом математического отделения Московского университета, с которым с того дня и оказалась связанной вся моя жизнь. Поступая в университет, я думал посвятить свою жизнь математике и своим ученикам (что и произошло на самом деле), но предполагал при этом, что буду преподавателем гимназии, как и мой учитель Александр Романович Эйгес. Лишь в это последнее предположение судьба внесла свои поправки.

Прощаясь сейчас с моей доуниверситетской жизнью, т.е. с моим детством и гимназическими годами, я не могу не сказать, что вся эта моя ранняя юность была действительно «лёгкой» и безоблачно счастливой (только 228 однажды, за год до её конца омрачённой одним, правда, тяжёлым горем, смертью сестры Татьяны в 1912 г.).

Но прежде, чем перейти к университетскому периоду моей жизни, я хочу ещё раз оглянуться на гимназию, и вообще на Смоленск. Я уже говорил, что у меня в гимназии были хорошие учителя. Чеховских «человеков в футляре» среди них не было. Единственной неудачей среди моих учителей я считаю свою учительницу немецкого языка в четвёртом и в пятом классах. Она требовала от нас только механического заучивания грамматических правил, в особенности же зубрежки наизусть всех шести классов глаголов так называемого сильного спряжения. В применении ко мне её уроки имели своим единственным последствием постепенное (к счастью, медленное) забвение знания немецкого языка, приобретённого мною в раннем детстве дома.

Зато очень повезло мне с учительницей немецкого языка в восьмом, последнем классе гимназии. Эта учительница, Лилли Рейнгольдовна Ридек, не только превосходно знала свой родной язык и его классическую литературу, но с увлечением преподавала его и искренне стремилась к тому, чтобы мы, её ученики, не только в достаточной степени овладели им, но и, если не полюбили его, то, во всяком случае, заинтересовались бы им. Лилли Рейнгольдовна решила силами своих учеников–восьмиклассников поставить на немецком языке спектакль: шиллеровскую драму «Вильгельм Телль». Я в этом спектакле должен был играть довольно трудную и считавшуюся ответственной роль Вальтера Фюрста. Сначала всё шло благополучно и мы провели несколько репетиций. Но потом участие в подготовке спектакля стало мне в тягость. Вероятно, я почувствовал отсутствие во мне всяких актёрских способностей, и это, наверное, и тяготило меня. Возможно, что основная причина моего нежелания дальнейшей работы над подготовкой спектакля заключалась в том, что именно в это время я горячо увлёкся гётевским Фаустом, всё время читал его и

Я назвал выше нескольких из своих гимназических учителей, которых считаю интересными людьми, во всяком случае, не обывателями, о которых ни сказки не расскажешь, ни песни не споёшь.

И. С. Коростелёв принадлежал к тем славным русским словесникам, которые, говоря словами Салтыкова-Щедрина, «паче всего любили родную литературу», для которых эта литература была неотделима от русской гражданственности, а её преподавание — от воспитания юношества в духе передовых 229 общественных идей, как они их понимали. И среди моих товарищей — восьмиклассников нашей гимназии — была целая группа, зачитывавшихся по ночам Чернышевским и другой запрещённой тогда литературой. Я в эту группу не входил.

Молодые люди, входившие в эту группу, были тесно связаны с И. С. Коростелёвым; он заботился о них и любил их. Но И. С. Коростелёв любил и меня, поддерживая мои широкие литературные интересы, хотя они были довольно далеки от его собственных. Ведь я был учеником А. Р. Эйгеса не только в математике, я находился под его большим влиянием и в области своих литературных, эстетических и философских вкусов. А. Р. Эйгес дал мне прочитать книжку Брюсова «Испепелённый», посвящённую Гоголю, а также книги Мережковского о Гоголе, Толстом и Достоевском. Всё это была критическая литература, совершенно нового для меня стиля, не похожая на русских критиков-классиков, и эта литература произвела на меня огромное впечатление, сказавшееся и на том, как я теперь писал свои ученические сочинения по русской литературе в восьмом классе. Считаю своим долгом отметить, что И. С. Коростелёв, от которого мои новые точки зрения были очень далеки, проявил по отношению к ним полную широту и терпимость и

Другим центром музыкального образования в Смоленске, правда, лишь в области фортепианной музыки, был фортепианный класс Евгении Ильиничны Гуревич, окончившей с медалью Петербургскую консерваторию у известной пианистки Малоземовой, ученицы Антона Рубинштейна. Из фортепианного класса Е. И. Гуревич, в частности, вышел И. Михновский, впоследствии окончивший аспирантуру у К. Н. Игумнова и ставший известным пианистом; Михновский, уже будучи известным музыкантом, всегда считал себя учеником Е. И. Гуревич. Картина музыкальной жизни Смоленска была бы не полна, если бы я не упомянул о проживавшей в нём превосходной виолончелистке Юлии Николаевне Сабуровой,

В Смоленске часто случались концерты самых выдающихся музыкантов. Среди них были: певцы Собинов и Шаляпин, скрипачи Сарасате, Кубелик, Губерман, пианисты Гофман, Падеревский, Рахманинов, Петри, знаменитый дирижёр Артур Никиш, давший в Смоленске концерт со своим оркестром, и многие другие. Эти многочисленные выступления выдающихся музыкантов, конечно, многое вносили в музыкальную жизнь Смоленска и выделяли его среди многих других губернских городов России. Вероятно, основной причиной такой интенсивной артистической жизни города являлось его исключительно выгодное географическое положение на главной железнодорожной артерии, соединявшей Москву с западной Европой. Очень легко было по пути в одном из двух направлений этой артерии задержаться на вечер в Смоленске, дать концерт и потом ехать дальше.

Я с детства слышал дома довольно много музыки. Моими самыми первыми музыкальными впечатлениями, относящимися, наверное, к возрасту

И брат Сергей и сестра Татьяна учились с увлечением музыке у упомянутого выше пианиста А. К. Добкевича. Добкевич умел и любил кружить головы своим ученикам, суля им артистическую будущность. Его ученики с увлечением относились к его преподаванию и преклонялись перед ним. Со всем этим я впоследствии на гораздо более высоком уровне познакомился сам, но уже не в музыкальной, а в математической школе Н. Н. Лузина.

Что касается репертуара, который Добкевич давал своим «продвинутым» ученикам, то тут были, конечно, сонаты Бетховена, но было мало Баха и Моцарта, был и Лист, был и Шуман, но особенное предпочтение отдавалось Шопену. Мои братья Иван и Сергей оба готовили себя к профессиональной артистической деятельности и в соответствии с этим с пренебрежением относились к любительским занятиям музыкой. Этому содействовало и то, что камерная музыка в школе Клин не культивировалась. В результате у учеников Добкевича при всех их пианистических успехах серьёзной музыкальной культуры всё же не доставало. Пренебрежение любительскими занятиями музыкой по моей четырнадцатилетней глупости коснулось и меня, а мои первые уроки музыки совпали с периодом моего увлечения занятиями по геометрии в гимназии у А. Р. Эйгеса. В результате я заявил, что хочу сделаться математиком, что поэтому на занятия математикой отдам настолько много времени и сил, что их уже заведомо не достанет на то, чтобы ещё серьёзно учиться музыке, и я решил бросить занятия музыкой и настоял на выполнении этого решения. Оно было, как я понял только много лет спустя, вероятно, одной из величайших, если не величайшей из всех глупостей, сделанных мною в жизни.

Первый семестр в университете, т.е. осень 1913 г., был скорее разочарованием после радостной и столь полной содержанием гимназической жизни. Всё, что нам рассказывали по математике на первом курсе, было мне известно, и как мне казалось, — известно в гораздо лучшем виде, чем тот, в котором математика первого курса нам тогда преподносилась. И я не знаю, так ли я был неправ. Но я нашёл для себя выход. В уютном круглом читальном зале университетской математической библиотеки я добрался до мемуаров Кантора по теории множеств и начал их с упоением читать. Одной из последних математических книг, данных мне в гимназии А. Р. Эйгесом, был курс анализа Ковалевского и в

Когда я проходил свой первый семестр, Д. Ф. Егоров читал (для студентов старших курсов) интегральные уравнения и вариационное исчисление. Лекции по этим предметам я слушал у него позже, когда уже сам перешёл на соответствующие семестры. Из моих однокурсников я ближе всех познакомился 231 с В. Н. Вениаминовым и М. Я. Суслиным. Вениаминов был милый, вызывавший к себе всеобщее расположение молодой человек с открытым доброжелательным характером. По окончании университета он прошёл аспирантуру у И. И. Привалова, специализировавшись на теории функций комплексного переменного. Потом он сделался видным деятелем высшей технической школы, если не ошибаюсь, профессором Военно-воздушной академии. Но дальнейшая его жизнь развивалась сложно и, далеко не дожив до старости, он покончил жизнь самоубийством.

М. Я. Суслин уже в самые ранние студенческие годы проявил себя как интересный и своеобразный человек. Уже в

В студенческие годы среди математиков моим самым близким другом был старший меня на семь лет Вячеслав Васильевич Степанов. Мы стали действительно очень близкими друзьями, а разница в возрасте выражалась только в том, что В. В. Степанов в мои студенческие годы давал мне много полезных математических советов и в значительной степени руководил моим общим математическим образованием, не давая мне замкнуться только на непосредственно интересовавших меня вопросах теоретико-множественного характера. Следуя советам В. В. Степанова, я весною 1914 года стал участником математического семинара Д. Ф. Егорова, который в этом году имел своей темой бесконечные последовательности.

Работа в семинаре Д. Ф. Егорова велась в нескольких параллельных группах. Первая, самая элементарная, занималась числовыми последовательностями и рядами, вторая группа (я входил именно в неё) называлась: последовательности функций. Здесь изучались работы Осгуда, Асколи, Арцела о равномерной и неравномерной сходимости, а также самое начало классификации Бэра. Третья группа была посвящена расходящимся рядам, четвёртая — сходимости в среднем и гильбертову пространству, пятая — сходимости по мере и различным дополнительным вопросам, в частности, здесь была и теорема Егорова, доказанная два года назад и примыкающие к ней новейшие результаты.

Каждая группа готовила один или два доклада, которые делались на соответствующем пленарном собрании семинара. Семинар Д. Ф. Егорова занимал видное место в математической жизни Москвы, на его пленарные собрания приходили, как правило, все математики Москвы, активно занимавшиеся или следившие за развитием науки и собрания эти в некотором роде конкурировали с собраниями Московского математического общества. Собрания отдельных групп происходили на квартире у Дмитрия Федоровича и имели, так сказать, камерный, интимный характер. Мой доклад на общем собрании семинара был посвящён классификации Бэра, и с него и начались мои систематические занятия этим кругом вопросов: я принялся за серьёзное изучение знаменитого большого мемуара Лебега о функциях, представимых аналитически, и за размышления, с ним связанные, например, об условиях, когда последовательность функций данного класса имеет предельную функцию не большего класса.

В моей жизни я как следует прочитал очень небольшое число математических книг и работ. Среди них были: уже упоминавшиеся книжка Бэра 232 и основные мемуары Кантора, затем только что названный мемуар Лебега, в сущности, положивший начало дескриптивной теории функций и множеств. Этому мемуару было у меня посвящено всё лето 1914 г., как обычно, проведённое мною в нашем Михееве.

Ещё с лета 1913 г. я привык заниматься математикой под музыку моих братьев, пианиста Сергея и скрипача Ивана; я забирался в комнату, в которой

Всё моё настроение летом 1914 г. находилось под впечатлением сначала надвигавшейся, а потом разразившейся войны. Я её воспринимал как страшную трагедию для всего человечества. Как трагедию я воспринимал прежде всего самую неспособность так называемых великих держав предотвратить разразившееся мировое побоище. Лето 1914 г. было засушливое, кругом горели леса и запах гари вносил ещё и свой дополнительный оттенок в общее и без того мрачное настроение.

Летом 1915 г. я взял себе очень хорошо оплачиваемый частный урок. Мои родители сначала возражали против этого урока, но я настоял на своём. У меня было твёрдое правило: деньги, получаемые от родителей, я тратил только на то, чтобы жить в Москве в хорошей комнате и иметь безукоризненно доброкачественный стол. Все остальные свои расходы: на одежду, на книги, на развлечения (т. е. на театральные и на концертные билеты, составлявшие в общем не такую уж малую сумму — я не пропускал ни хороших концертов, ни хороших театральных постановок) считал необходимым покрывать из собственного заработка и поэтому в студенческие годы всегда давал частные уроки.

Летом 1915 г. я готовил одного молодого человека на аттестат зрелости и для этого должен был через день ездить из Ярцева в Смоленск и заниматься часа три с моим учеником, который был всего на два года моложе меня. Летом 1915 г. хлынула волна беженцев из западных губерний России, и Белорусская (тогда называвшаяся Александровской) железная дорога, на которой лежит Ярцево, была крайне переполнена, а движение на ней сделалось очень нерегулярным. Случалось, что поезд, которым я со своего урока должен был возвращаться к себе домой в Михеево, вместо восьми часов вечера отходил в час ночи и соответственно приходил в Ярцево в третьем часу утра. В этих случаях я остаток ночи проводил на сеновале и потом сразу шёл купаться. Такие утра мне очень нравились.

Вообще же лето 1915 г. было одним из замечательнейших в моей жизни. Оно представляло собой один из моментов наивысшего жизненного подъёма, который я когда бы то ни было испытал. Дело в том, что в это лето я получил свой первый действительно значительный научный результат: я решил проблему мощности борелевских множеств и построил в связи с этим так называемую

Всё, что было со мною в это лето — и напряжённые размышления, и внезапные интуитивные озарения, и переполненные поезда, и купанье на рассвете, и соната Грига — всё сливалось в одно, и этим одним была наполнена до краёв чаша жизни и переживание радости этой жизни и того восторга, который влила в неё математика, которую я уже не только воспринимал, но и активно начал строить.

Задача решить вопрос о мощности борелевских множеств была мне поставлена Н. Н. Лузиным весною 1915 г., после того как я передоказал уже известный результат о мощности всех множеств

С Н. Н. Лузиным я познакомился осенью 1914 г., после того как он вернулся из длительной научной заграничной командировки. О моём чрезвычайно сильном впечатлении от первой встречи с Н. Н. Лузиным рассказано в моей лекции «О призвании учёного», изданной отдельной брошюрой и перепечатанной во втором томе моих сочинений 1.

Взявшись за решение поставленной мне Лузиным общей проблемы, я начал с частного случая борелевских множеств низших классов и стал доказывать, что всякое несчётное множество

С того самого времени, когда Лебег в своём знаменитом мемуаре 1905 г. провозгласил, что в математике фактически не существует множеств, кроме борелевских, вопрос об их мощности воспринимался как один из центральных во всей теории множеств и его решение рассматривалось как большое открытие. На мой доклад

Эта касающаяся меня терминологическая деталь была по живым следам отмечена в статьях М. А. Лаврентьева и Л. А. Люстерника, посвящённых истории Московской математической школы, а позже и в статье Л. В. Келдыш. Мне этот вопрос о моём приоритете в данном случае никогда не был безразличен, ведь он касался моего первого и (может быть, именно поэтому) самого дорогого мне результата.

Много лет спустя Н. Н. Лузин стал называть

Как только было доказано, что всякое

Когда Урысон и я летом 1924 г. были у Хаусдорфа и говорили с ним много, в частности, и о дескриптивной теории множеств, Хаусдорф в упор задал нам вопрос: как же надо называть новые множества, которые Лузин всюду пропагандирует под названием аналитических? Я твёрдо ответил Хаусдорфу, что Суслин (уже умерший почти

В январе 1917 г. в Comptes Rendus Парижской Академии наук была опубликована отредактированная Н. Н. Лузиным и переведённая им на французский язык заметка Суслина, в которой излагались его замечательный пример

Зиму 1915–1916 гг. мы с Сашей Богдановым прожили вместе, снимая комнату со столом в Хлебном переулке. К весне студентов начали призывать и направлять в военные училища, имея в виду последующее по окончании училища производство в офицеры. В военное училище поступил и Саша. Окончив его в начале 1917 г. он офицером был отправлен в воинскую часть — сначала пехотную, но скоро был переведён в артиллерийскую часть, расквартированную в маленьком городке Новгород-Северске Черниговской губернии. Что касается меня, то после проведённого в Михееве лета 1916 г. я поселился у своего брата Михаила Сергеевича, у которого прожил до конца 1917 г., лишь на лето уезжая в Михеево.

В самом конце 1917 г. я переселился от брата на Зацепу, где мне удалось снять хорошую комнату с полным пансионом в семье железнодорожников. В то время уже начавшихся продовольственных затруднений это было большой удачей. Всю эту зиму я преподавал в двух женских гимназиях: в гимназии С. Н. Фишер, помещавшейся в одном из переулков Остоженки (ныне Метростроевская) и в гимназии Винклер на Чистых прудах. Мои уроки в обеих этих гимназиях имели такое расписание, что заполняли

В качестве научной проблемы для размышлений Н. Н. Лузин поставил передо мною не более и не менее как континуум-проблему в её общей формулировке. Я стал думать над ней все имевшиеся для математических занятий три дня в неделю. Я сформулировал для себя следующую аксиому, казавшуюся мне несомненно верной: каждому трансфинитному

Мне стало ясно, однако, что моя работа над континуум-проблемой кончилась тяжёлой катастрофой. Я почувствовал также, что уже не могу перейти в математике, так сказать, к очередным делам, и что в моей жизни должен наступить

В Новгород-Северске Саша Богданов сразу же ввёл меня в семейство Ассинг, в котором сам чувствовал себя как дома. Семейство это состояло из двух сестёр лет пятидесяти и немногим более молодого женатого брата. Из сестёр Ассинг одна была хорошим врачом, лучшим представителем своей профессии в городе, другая была увлечённым педагогом дошкольного воспитания и руководила детским садом. Брат, Анатолий Анатольевич Ассинг, был типичным чеховским интеллигентом из разорившихся (да и всегда не очень богатых) дворян, человеком без определённой профессии. В последнее время он занимался фотографией, причём преимущественно цветной, находившейся тогда в зачаточном состоянии. Однако подлинным и притом действительно горячим увлечением Анатолия Анатольевича, заполнявшим всю его не очень устроенную жизнь, был театр. У А. А. Ассинга было много знакомых среди артистов московских Художественного и Камерного театров. Знакомства эти сложились у него ещё смолоду, до революции. Среди артистических знакомых Ассинга надо прежде всего назвать крупного артиста Художественного театра Илью Матвеевича Уралова, бывшего в течение многих лет в Художественном театре бессменным исполнителем роли городничего в гоголевском «Ревизоре». Уралов был сам родом из Новгород-Северска и в 1918 г. жил там. Из артистов-художественников хорошим знакомым А. А. Ассинга был и Н. Г. Александров, а из артистов Камерного театра особенно Церетели. Они и другие артисты обоих названных театров были частыми гостями дома Ассингов в предреволюционные годы и в первые годы после Октябрьской революции. В частности, летом 1918 г. я познакомился у Ассингов в Новгород-Северске с руководителем Камерного театра Александром Яковлевичем Таировым. При таких условиях любительский театр Ассинга, не имел недостатка в консультантах, да и в хороших артистах — гастролерах. Вскоре после моего приезда в Новгород-Северск летом 1918 г. я застал в ассинговском театре постановку «Ревизора» с Ураловым в роли городничего, женой Уралова (тоже профессиональной актрисой) в роли Анны Андреевны и Сашей Богдановым в роли Хлестакова. У Саши были несомненные артистические способности и (как считал, в частности, такой авторитетный судья как И. М. Уралов) Хлестакова Саша сыграл превосходно. Впоследствии ему пришлось играть Алешу Карамазова в постановке «Братьев Карамазовых» артистами Художественного театра. Я никогда не имел ни артистических способностей, ни склонностей; но я пробовал свои силы на режиссёрском поприще и моим высшим достижением на нём стала постановка «Привидений» Ибсена, которые я после этого всю жизнь знал почти наизусть. Но «Привидения» я ставил уже в Чернигове.

Весною 1919 года мы с Сашей Богдановым уже были привлечены к организации Черниговского советского драматического театра: Саша в качестве актёра, а я в должности руководителя театральной секции подотдела искусств Черниговского отдела народного образования. На должность главного 237 режиссёра Черниговского театра удалось привлечь из Киева очень хорошего, несомненно, талантливого режиссёра Константина Тимофеевича Бережного, работавшего некоторое время под руководством знаменитого Константина Александровича Марджанова (Марджанишвили). Бережной был широко образованным, разносторонним режиссёром с большой инициативой, режиссёрской фантазией и выдумкой. Такой режиссёр был большим приобретением для Черниговского театра. За лето 1919 г. он успел поставить ряд интересных пьес. Среди них были и «Ревизор», и одна пьеса А. Н. Островского. Были, как уже упоминалось, «Привидения» Ибсена (постановка, порученная мне), была очень трудная в режиссёрском отношении революционная пьеса Верхарна «Зори», была интересно осуществлённая постановка «Жизнь человека» Л. Андреева и др.

Весной 1919 г. Саша Богданов обвенчался с приехавшей для этой цели в Чернигов из Новгород-Северска Юлией Ивановной Лакида. Семейство Лакида было коренным новгород-северским семейством, проживавшим дом о дом с Ассингами. Оба семейства находились между собою в большой дружбе и постоянном общении. Семья Лакида состояла из родителей, каждому из которых было свыше 60 лет, одного сына и четырёх дочерей. Юлия Ивановна была одной из младших среди них.

Такую сердечность и доброжелательность к людям, такое гостеприимство как в доме Лакида, редко где встретишь. Всё в этом доме было лирично, старомодно и патриархально, а часы в этом доме прежде чем начать бить, хрипели, свистели и гудели на столь многие голоса, точно собирались рассказывать длинную повесть из гоголевских времен. С Лакидами и я, и ещё до меня Саша Богданов близко познакомились, когда жили в Новгород-Северске, и тогдашняя Сашина дружба с Юлией Лакида нашла своё естественное завершение в заключённом теперь браке.

В разгар лета 1919 г. в Чернигов на несколько дней приезжал Л. В. Собинов. Он приехал из Киева, где был заведующим отделом искусств Украинского народного комиссариата просвещения. Наш Черниговский подотдел искусств находился в подчинении Украинского отдела, так что Собинов был нашим прямым начальником. Он и приехал в Чернигов для ознакомления с постановкой у нас театрального дела, так сказать, как ревизор. Под председательством Собинова состоялось заседание, на котором я, как заведующий театральной секцией, сделал отчётный доклад. Собинов интересовался всеми деталями жизни нашего театра, предлагал в нужных случаях свою помощь и, вообще, докладывать ему о нашем театре было очень приятно. Во всей его манере себя держать у Собинова не было и тени того, что он — значительное начальствующее лицо, ни того, что он — великий артист. Большей простоты и скромности в обращении, в частности, с нами, совсем молодыми людьми, участвовавшими в этом заседании, трудно было себе представить. В заседании участвовал, конечно, и К. Т. Бережной, которого Собинов знал по Киеву.

Совсем незадолго до приезда Собинова в Чернигов я ездил в Москву также по делам нашего театра, и был по их поводу принят А. В. Луначарским, а также заведующим ТЕО (театральным отделом Наркомпроса РСФСР). В Москве нам была оказана материальная помощь и по части материала для декораций и снабжения литературой. Естественно, что я доложил Собинову и о своей поездке в Москву. Во время своего пребывания в Чернигове Собинов дал подряд три концерта. Они происходили в зале нашего театра, преобразованного под театральный зал из зала бывшего дворянского собрания. Выступление в этом зале дало Собинову повод познакомиться с условиями нашей сцены и её оборудования, в детали которого он с интересом входил. Излишне говорить, с каким восторгом черниговская публика принимала Собинова. Программы всех трёх концертов были огромные. Кроме того, Собинов 238 как артист всегда отличался своей доступностью. Он никогда не заставлял себя упрашивать и всегда много и охотно пел «на бис». Особенно ли ему понравилась черниговская публика (с чего бы это?) или он находился в «особом ударе», но на этих черниговских концертах он пел действительно без конца и все концерты кончались глубокой ночью.

Я много слышал Собинова в Москве, начиная с первого курса университета. Я не пропускал его концертов и многократно слушал его в Большом театре. На «Евгении Онегине» я бывал по крайней мере два раза каждый год, в начале и в конце каждой зимы, и всегда выбирал спектакли с участием Собинова. Пение его я всегда воспринимал как некоторое чудо. В нём была, с одной стороны,

Возвращаюсь к черниговскому лету. Кроме моих занятий, связанных с театром, я летом 1919 г. был, как и предшествующую зиму, занят чтением публичных лекций на литературные темы. Это были лекции о Гёте (мой гимназический опыт не пропал даром), Гоголе, Ибсене, Гамсуне и Достоевском. Мои лекции имели большой успех, и не только в Чернигове, но и в некоторых других городах, куда я с ними выезжал, в частности, в Киеве.

В целом в Чернигове мне жилось хорошо и приятно среди дружески расположенных ко мне разнообразных и интересных людей. Но над этим идиллическим существованием постепенно сгущались тучи: деникинские войска шли и шли на север, и угроза, что они дойдут до Чернигова, ещё недавно казавшаяся невероятной, приобретала реальность.

В октябре 1919 г. деникинцы вошли в Чернигов. Саша Богданов, как офицер, сразу же был забран в армию. Через несколько дней я был на улице схвачен

Я почувствовал облегчение, когда меня наконец отвели в помещение для арестованных, где я провёл всю ночь. На следующий день к моей большой радости Саша

Мы с Сашей простились и больше уж никогда не видались. Через несколько лет я узнал, что он в конце концов оказался в Париже и занимался там артистической деятельностью. Некоторое время ему посчастливилось даже играть с той группой артистов Московского художественного театра, которая

Итак, меня отвели в тюрьму, где я и пробыл примерно с неделю. Из деталей пребывания в тюрьме отмечу лишь, что мне там впервые пришлось познакомиться с вошью, что мне, привыкшему ежедневно мыться с ног до головы (хоть и холодной водой, и часто в очень неблагоприятных условиях), было особенно неприятно.

Моё дело разбиралось военным судом (да никаких гражданских властей деникинцы в Чернигове и не успели завести). Несколько раз меня вызывали к следователю. Это был офицер средних лет, чина его я не разглядел, во всяком случае не помню. В отличие от того, что происходило при моём аресте, следователь вёл себя со мной корректно и не позволял себе никаких оскорблений. 239 На мой вопрос, в чём я обвиняюсь, он мне сказал: «Вы добровольно, активно и энергично сотрудничали с большевиками, этим деятельно поддерживали Советскую власть и содействовали её популярности». Особенно мне ставилось в вину, что я читал не только публичные лекции, но и лекции в агитпросвете: это считалось особенно злокачественным. Один из своих допросов следователь закончил запомнившимися мне словами: «Если русская интеллигенция будет себя вести так, как Вы, то большевики будут управлять Россией и через шесть лет». На эти слова я ничего не ответил.

Я уже упоминал, что мои публичные лекции имели большой успех — и при этом в различных слоях населения. Были среди моих слушателей и такие, которые имели доступ к влиятельным в то время кругам. Нашлись люди, которые за меня хлопотали и они достигли важного результата: моё дело из военного суда передали в гражданский, а меня, до рассмотрения дела в гражданском суде, освободили из тюрьмы. Но до того, как деникинские гражданские власти успели прибыть, Чернигов был занят советскими войсками. Этим эпизод с моим арестом и закончился.

Наступил ноябрь 1919 г., я по-прежнему читал лекции, но уже не публичные, а в открывшемся тогда в Чернигове Педагогическом институте, лекции и по литературе, и по математике. Во время одной из таких математических лекций я почувствовал сильный озноб, с трудом дочитал лекцию до конца и с ещё большим трудом добрался пешком до дому. Я заболел сыпным тифом. Форма болезни у меня была тяжёлой, и я две недели был без сознания. Всего я в больнице пролежал шесть недель.

После моего выздоровления я почувствовал необыкновенный прилив бодрости и жизнерадостности. И тут я сразу и

К началу осени 1920 г. я наконец вернулся из Новгород-Северска в Москву, где в полном смысле слова был встречен как возвратившийся «блудный сын». Особенно сердечно и тепло меня приняли В. В. Степанов и Д. Ф. Егоров. Тут же было решено, что я сразу же приступлю к последовательной сдаче магистрантских (аспирантских) экзаменов. Программы этих экзаменов составлялись мною при большом консультативном участии В. В. Степанова и утверждалась Н. Н. Лузиным, который продолжал быть моим официальным руководителем. Всю зиму 1920–1921 гг. я фактически жил в Смоленске у родителей, ежемесячно приезжая примерно на неделю в Москву, для сдачи очередного экзамена.

Программы магистрантских экзаменов находились под верховным наблюдением Д. Ф. Егорова и охватывали всё основное в математике того времени. Овладевшие этими программами могли по праву считаться образованными математиками.

На один из очередных экзаменов я поехал в Москву в начале двадцатых чисел ноября.

По возвращении в Смоленск я узнал, что мой отец тяжело заболел. Он скоро понял, что болен серьёзно и лёжа в постели дома, сначала писал, а потом диктовал письма своим сотрудникам и друзьям в Губздраве, обращаясь к ним с просьбой в случае его смерти позаботиться о моей матери. Врачи предполагали у отца брюшной тиф, но он сам думал, что болен сыпным тифом. Во всей России в это время была эпидемия сыпного тифа. В Смоленской больнице всё, что только возможно, было превращено в сыпнотифозные отделения. Мой отец не только ежедневно проводил часы в этих отделениях, но и посещал их по ночам, видя в этом свою обязанность старшего врача. Был он и очень утомлён. Зная всё это, отец понимал, что ему нетрудно было заразиться. За день до моего приезда мой отец с вполне определившимся диагнозом «сыпной тиф» 240 был помещён в больницу. Когда я пришёл к нему, он меня узнал и сказал мне несколько слов. Но сознание у него было уже неясное и вскоре он его совсем потерял. В два часа ночи с 1 на

В 1922–1938 гг. я каждый месяц, за исключением месяцев, проведённых мною за границей или в отпуске, на

Осенью 1920 г. в математическую жизнь Московского университета деятельно включился О. Ю. Шмидт (в Москву из Киева он переехал уже в 1918 г.). При руководящем участии О. Ю. Шмидта был организован при Московском университете Институт математики и механики. Его первым директором стал Д. Ф. Егоров, который и пробыл в этой должности до конца 1930 г. Президентом Московского математического общества в это время (с 1905 г.) был Николай Егорович Жуковский. В марте 1921 г. он умер, лишь на совсем короткое время пережив единственную дочь (умершую двадцати с небольшим лет). Н. Е. Жуковского сменил на посту президента Общества Б. К. Млодзеевский. Он умер в январе 1922 г., уступив своё президентство Д. Ф. Егорову, который оставался президентом Математического общества, как и директором Института до конца 1930 г. Таким образом, все двадцатые годы Д. Ф. Егоров руководил и Институтом математики и механики и Математическим обществом, и поэтому стоял во главе всей московской математики. Это время, несомненно, было не только одним из самых продуктивных, но и одним из самых светлых периодов жизни математической школы Московского университета.

В начале осени 1931 г. жизнь Д. Ф. Егорова тяжело и горько закончилась в одной из клиник Казанского медицинского факультета, куда он был переведён лишь за несколько дней до своей смерти. Могила Д. Ф. Егорова находится на казанском кладбище рядом с могилой Лобачевского. Заботами казанских математиков могила Егорова долгое время поддерживалась в полном порядке (как и могила Лобачевского). Я надеюсь, что это продолжается и сейчас.

Зимой 1915–1916 гг. при одной из своих кратковременных поездок в Москву А. Р. Эйгес познакомил меня со своей младшей сестрой Екатериной Романовной и двумя (тоже младшими) братьями, из которых один был художник, а другой окончил Московскую консерваторию как пианист, но стал заниматься литературой. Оба брата и сестра Екатерина Романовна проживали вместе, снимая квартиру в одном из переулков Новинского бульвара (теперь 241 улица Чайковского). Постоянно бывал у них В. В. Степанов, а также пианист, ученик Игумнова Добровейн, впоследствии известный дирижёр. (Именно он играл В. И. Ленину «Аппассионату» Бетховена.)

В Московском доме младших Эйгесов и я сделался постоянным гостем и это продолжалось до самого моего отъезда из Москвы в Новгород-Северск (летом 1918 г.). Особенно хорошо за это время я познакомился с Екатериной Романовной. Когда я осенью 1920 г. вернулся в Москву, это знакомство возобновилось с прежней теплотой. Но за 1918–1919 гг. в жизнь Екатерины Романовны вошло новое лицо, и им был Сергей Есенин. Екатерина Романовна мне показала толстую тетрадь своих стихов, всю испещрённую пометками, собственноручно сделанными характерным почерком Есенина. Тут были и отдельные критические замечания, но были и целые строчки, прочёркнутые рукой Есенина с им же предложенными изменёнными вариантами.

К сожалению, эта тетрадь, которая, несомненно, представляла бы интерес для литературоведов — специалистов по Есенину, безвозвратно погибла. В начале или в середине марта 1921 г. Екатерина Романовна познакомила меня с Есениным и мы провели часть вечера вместе. Сколько времени продолжалось это свидание, я сейчас не помню. Но оно мне запало в душу: я почувствовал Есенина как человека, мне кажется, я почувствовал его мягкость, нежность и

Новогоднюю ночь на первое января 1926 г. я провёл в Голландии в обществе Брауэра и людей, составлявших тогда его и моё ближайшее окружение. «Среди них была Эмми Нётер. Это была одна из самых приятных встреч Нового года во всей моей жизни. Я не подозревал тогда, конечно, что в эту ночь умирает Есенин. Но когда через день я прочёл известие о его смерти в голландских газетах,

К этому времени (зима 1920–1921 гг.) количество учеников Н. Н. Лузина чрезвычайно возросло; они составили обширный коллектив, знаменитую Лузитанию и, как сказал Л. А. Люстерник, настали: «Дни незабвенной Лузитании, дни вдохновений и исканий».

В Лузитании мужской и женский пол были представлены в количественном отношении примерно поровну. В этом коллективе выдвинулось одно действительно яркое женское дарование: Нина Карловна Бари. Несколько лет позже, при новом значительном пополнении состава учеников Н. Н. Лузина прибавилась ещё Людмила Всеволодовна Келдыш.

Однако, по моему убеждению, годами высшего расцвета Н. Н. Лузина как математика; да и как человеческой личности были не годы Лузитании, а непосредственно предшествовавшие годы:

Узнав Лузина в эти самые ранние творческие его годы, я узнал действительно вдохновенного учёного и учителя, жившего только наукой и только для неё. Я узнал человека, жившего в сфере высших человеческих духовных ценностей, в сфере, куда не проникает никакой тлетворный дух.

Выйдя из этой сферы (а Лузин потом вышел из неё), человек неизбежно подпадает под власть тех сил, о которых Гёте сказал:

| Ihr führt in's Leben uns hinein, Ihr lasst den Armen Schuldig werden Dann überlasst Ihr ihn der Pein, Denn jede Schuld rächt sich auf Erden. |

Вы вводите нас в жизнь, Вы делаете, беднягу виновным. Потом вы предаёте его на муку, Потому что на земле отмщается всякая вина. |

Лузин в последние годы своей жизни до дна испил горькую чашу отмщения, о котором говорит Гёте.

Одновременно со мною в ту же зиму 1920–1921 гг. магистрантские экзамены сдавал и П. С. Урысон. Программы этих экзаменов у нас были почти тождественные и мы скоро привыкли сдавать их в одни и те же дни, соответственно по одним и тем же предметам. Как уже упоминалось, за несколько дней перед каждым экзаменом, приезжая из Смоленска, я встречался с Урысоном и мы устраивали друг другу репетицию каждого экзамена. Иногда в этих «генеральных репетициях» принимал участие и В. В. Степанов, к этому времени хорошо познакомившийся и с Урысоном. Наша метода совместного сдавания экзаменов получила своё краткое выражение в формулировке В. В. Степанова: П. С. А. и П. С. У., или, сокращенно, ПСЫ, сдают свои экзамены «голова в голову», а только что упомянутое множественное, или, вернее, двойственное число получило всеобщее распространение в Лузитании.

Урысон любил музыку не меньше, чем я, а в Москве и в этот, и в следующие годы происходило огромное количество хороших концертов. Пожалуй, никогда на моей памяти Москва в такой степени не была напоена серьёзной музыкой, как в двадцатые годы. Концерты шли циклами: все симфонии Бетховена, все симфонии Чайковского, все бетховенские квартеты, все фортепианные сонаты Бетховена

30 марта мы пошли в Бетховенский зал, помещавшийся в здании Большого театра, на вечер бетховенских скрипичных сонат. После концерта один из нас проводил другого до дому, и мы в эту ночь провожали друг друга по очереди: то Урысон провожал меня, то я его. Так мы и проделывали в обоих направлениях путь между Пименовским переулком (недалеко от площади Маяковского), где жил Урысон, до Кисловского переулка (рядом с Консерваторией), где жил я у своего брата. Я не знаю, сколько раз мы проделали эти колебательные движения. Но когда мы наконец

Через день произошло другое событие в моей жизни:

Летом 1921 г. группа участников Лузитании сняла дачу в деревне Бурково недалеко от Болшева, на берегу реки Клязьмы, вблизи места, где эта река превращается в Образцовский пруд, о котором скажу немного дальше.

В одно августовское утро Урысон и я оба были на бурковской даче и отправились купаться на Клязьму. Во время купанья Урысон рассказал мне своё определение размерности, к которому только что пришёл, а потом начал мне подробно излагать основные положения теории размерности. В результате мы тогда провели на реке подряд несколько часов жаркого солнечного дня. Я, таким образом, присутствовал при зарождении одной из прекраснейших глав топологии — урысоновской теории размерности. Когда Урысон кончил своё долгое математическое повествование на берегу реки Клязьмы, нам обоим было уже пора возвращаться в Москву. 243

В начале мая следующего 1922 г. мы с Урысоном вдвоём сняли комнату в дачном посёлке Старые Горки, также на самом берегу Клязьмы, но уже на другом, почти точно против Буркова, лишь немного выше по течению. В этой дачной комнате мы прожили всё лето 1922 г. В это лето, бывшее для нас обоих временем напряжённой математической работы, мы и сочинили наш совместный «Мемуар о компактных топологических пространствах». Скажу, как шла наша совместная работа над этим «Мемуаром», а кстати, и вообще наша жизнь этим летом.

Это лето, как и предшествовавшее ему, было на редкость жаркое и солнечное. Мы сразу после пробуждения от сна отправлялись на реку, она была буквально в нескольких шагах от нашего дома. С собою мы брали большое количество чёрного хлеба и сливочного, слегка подсоленного масла: оно у нас было в изобилии (мы оба получали «академический» паёк). На этом пищевом рационе мы существовали примерно до

Как уже сказано, часа в 3–4 мы возвращались домой. Там мы варили себе и пили крепкий кофе с молоком (к нему были хлеб, масло и сыр). Потом мы сами изготовляли себе мороженое; мороженица у нас была, яйцами и молоком нас обильно снабжала хозяйка в обмен на отдаваемую нами ей полностью мясную часть нашего пайка. Во время длительной операции приготовления мороженого мы опять беседовали, главным образом на математические темы.

Я уже говорил, что мы довольно много плавали на лодке по Клязьме, и главным образом по Образцовскому пруду. Своей лодки у нас не было, и мы должны были обратиться с просьбой позволить нам пользоваться его лодкой к жившему на даче по соседству с нами профессору гистологии Московского университета В. Е. Фомину, отцу известного (ныне покойного) математика Сергея Васильевича Фомина, которому было тогда

Через несколько дней профессор В. Е. Фомин сообщил нам, что говорил с Д. Ф. Егоровым, и что Дмитрий Федорович сказал ему о нас следующее:

Примерно в конце июля в нашей жизни произошёл досадный эпизод: Урысон заболел малярией, очевидно, приобретённой прошлым летом тут же около Болшева на лузитанской даче; в оба жарких лета 1921, 1922 гг. в окрестностях Москвы было много малярии, а Болшево слыло особо малярийной местностью. Врачи (а они были среди членов семьи Урысона) потребовали, чтобы он уехал с нашей дачи и категорически запретили купаться и быть на солнце (а мы и то, и другое делали в течение всего дня). Урысон столь же категорически отказался подчиниться этим требованиям, а стал ежедневно принимать огромные дозы хинина (во всяком случае не меньше грамма в день, кажется, даже больше). Он говорил, что поддерживая в крови постоянную высокую концентрацию хинина, он гарантирует себя от повторения приступа. Приступ действительно не повторился ни в это лето, ни потом. 244 Образ жизни мы продолжали прежний, описанный выше. Я только забыл прибавить, что по вечерам мы ходили в гости на другой берег Клязьмы на лузитанскую дачу, продолжавшую существовать и летом 1922 г.

В это лето я написал ещё одну работу об эквивалентности понятий интеграла в смысле Данжуа и в смысле Перрона. Я её писал в часы между нашим (состоявшим из кофе и мороженого) обедом и вечерней прогулкой на другой берег Клязьмы. Лето 1922 г. было в моей жизни периодом такого же необыкновенного подъёма как семь лет назад лето 1915 г. Я снова почувствовал себя математиком и занимался математикой с упоением и восторгом; и я был счастлив.

Этот подъём продолжался и следующую зиму. Поздней осенью 1922 г. Урысон и я доказали нашу общую метризационную теорему, а за декабрь 1922 г. и первые полтора месяца 1923 г. я написал текст нашего совместного мемуара о компактных пространствах. Редакция его лежала на мне, хотя Урысон (проводивший у меня почти столько же времени, сколько у себя дома), конечно, и в этих редакционных делах принимал постоянное участие. Обсуждали мы их и во время наших ночных прогулок, сделавшихся нашим обычным занятием после концертов, на которых мы

В ноябре 1922 г. я впервые познакомился с Андреем Николаевичем Колмогоровым. Он — тогда

Зимой 1922–1923 гг. по инициативе Урысона у нас возник план о поездке ближайшим летом за границу, в Гёттинген. Для поездки нужны были деньги и мы решили их заработать. (В это время была введена червонная денежная система и существовал свободный обмен советских денег па иностранную валюту; нужно было только иметь, что обменивать.) Мы стали зарабатывать деньги чтением публичных лекций по теории относительности. Мы объявили цикл из четырёх лекций и повторили его в Москве два или три раза в различных аудиториях. Кроме того, мы прочитали эти лекции в Воронеже, Смоленске и, кажется, ещё

В начале мая 1923 г. мы уехали в Гёттинген. Мы были первыми советскими математиками, попавшими за границу. Нас приняли в Гёттингене самым лучшим образом. Мы побывали с визитами у Клейна и Гильберта, у Ландау, Куранта, у Эмми Нётер. Везде приём был самым радушным. Однажды во вторую половину дня, когда я находился дома, со мной случился приступ малярии: и для меня болшевское лето дало себя знать, только со сдвигом на один год по сравнению с Урысоном. Во время этого приступа я был в не совсем ясном сознании и я ничего не мог сообразить, когда к нам в комнату пришла наша хозяйка и сообщила, что нас обоих на завтра приглашает к ужину тайный советник Гильберт. Я сразу же начал принимать ежедневно огромные дозы хинина и делал это всё лето и всю осень 1923 г. Малярийный приступ более не повторялся никогда в моей жизни. На следующий день мы пошли на ужин к Гильберту. За этим первым приглашением последовали многочисленные дальнейшие и к Гильберту, и к Куранту, и к Ландау.

Наше пребывание в Гёттингене было математически очень содержательно. Мы аккуратно слушали лекции: Гильберта по наглядной геометрии, Ландау по аналитической теории чисел, Куранта по уравнениям математической физики. Лекции Гильберта были увлекательны как эскиз большой области математики, сделанный вдохновенно и с большим числом отдельных, всегда 245 интересных, часто остроумных, иногда глубоких замечаний. Внешне эти лекции были беспомощны. Гильберт говорил плохо; кроме того, даже начертить простейшую фигуру он не мог. Однажды он хотел начертить обыкновенный прямоугольный параллелепипед: он неудачно пробовал это несколько раз и, наконец, рассердившись на своего ассистента (им был в это лето Бернайс), сказал ему: «Ну, чего же Вы тут сидите, какой мне толк от Вас!» Бернайс встал и, наконец (тоже без большого блеска) начертил злосчастный параллелепипед. Эти лекции Гильберта были потом изданы в виде книги, получившей широкую известность. Когда около 1930 г. возник вопрос об издании этой книги, Гильберт предложил мне написать к ней прибавление о топологии. Но я не уложился в очень сжатый объём Прибавления и Гильберт предложил мне написать вместо прибавления небольшую отдельную монографию. Она и была мною написана и напечатана с предисловием Гильберта под заглавием «Einfachste Grundbegriffe der Topologie».

Ландау свои лекции читал блестяще, вполне осуществляя высказанное им же самим правило: «Хорошо читать лекции, — значит не стоять беспомощно у доски, а излагать все доказательства так, чтобы их воспринимал каждый из слушателей». Лекции Ландау были интересны, понятны и в то же время так тщательны, что их легко и приятно было записывать. На этих лекциях я выучил не только курс аналитической теории чисел (которую до того практически не знал), но и действительно овладел теорией функций комплексного переменного в направлении, нужном для теории чисел. В целом, курс лекций Ландау я прослушал с большой пользой для своего общего математического развития.

Лекции Куранта достоинствами лекций Ландау не обладали и, относясь к далёкой от меня области математики, особенно меня не увлекли.

Вершиной всего услышанного мною в это лето в Гёттингене были лекции Эмми Нётер по общей теории идеалов. Основу этой теории, как известно, заложил Дедекинд в своей знаменитой работе, опубликованной как одиннадцатое приложение к изданным под редакцией Дедекинда лекциям Дирихле по теории чисел. Эту работу Дедекинда я хорошо знал: Д. Ф. Егоров всегда требовал от хороших молодых математиков её включения в программу магистрантских экзаменов. Эмми Нётер всегда говорила, что вся теория идеалов уже есть у Дедекинда, что всё, что сделала она, Нётер, это только развитие идей Дедекинда. Конечно, самое начало теории заложил Дедекинд, но только самое начало: теория идеалов во всём богатстве её идей и фактов, теория, оказавшая такое огромное влияние на современную математику, есть создание Эмми Нётер. Я могу об этом судить, потому что я знаю и работу Дедекинда, и основные работы Нётер по теории идеалов.

Лекции Нётер увлекли и меня, и Урысона. Блестящими по форме они не были, но богатством своего содержания они покоряли нас. С Эмми Нётер мы постоянно виделись в непринуждённой обстановке и очень много с ней говорили, как на темы теории идеалов, так и на темы наших работ, сразу же её заинтересовавших.

Наше знакомство, живо завязавшееся этим летом, очень углубилось следующим летом, а затем, после смерти Урысона, перешло в ту глубокую математическую и личную дружбу, которая существовала между Эмми Нётер и мною до конца её жизни. Последним проявлением этой дружбы с моей стороны была речь памяти Эмми Нётер на собрании Московской международной топологической конференции в августе

На заседании Гёттингенского математического общества Урысон и я сделали доклады. Доклады прошли с успехом и после них Гильберт предложил 246 нам подготовить краткое изложение наших основных результатов для напечатания в Mathematische Annalen. В ответ на это предложение мы и написали наши четыре короткие статьи, напечатанные в

Гильберт уже несколько лет стоял во главе этого основного немецкого математического журнала, отодвинувшего на второе место знаменитый журнал Крелля (Journal für reine und angewandte Mathematik). Однако, главным редактором Mathematische Annalen официально был всё ещё Клейн и его ассистентом по делам редакции состоял Александр Маркович Островский (учившийся вместе с Б. Н. Делоне и О. Ю. Шмидтом в Киевском университете, а после Октябрьской революции уехавший в Германию, где он преуспел настолько, что сделался приват-доцентом сначала Гамбургского, а потом Гёттингенского университета, несмотря на то, что по его немецкому языку в нём всегда можно было узнать уроженца Украины).

Как и полагалось, мы с Урысоном передали рукописи написанных нами статей Островскому. Они ему не понравились и пролежали у него без движения до нашего следующего приезда в Гёттинген в мае 1924 г. Это в свою очередь очень не понравилось Эмми Нётер, которая настояла на том, чтобы наши статьи немедленно (уже было начало июня 1924 г.) были направлены Брауэру, как члену редакции, ведавшему топологией. Брауэр сообщил свой положительный отзыв об этих статьях и Эмми Нётер, и Гильберту. Эмми Нётер обратила внимание Гильберта на то, что статьи, уже одобренные им, пролежали год без движения. Гильберт вызвал к себе Островского и разговор между ними произошёл в присутствии Эмми Нётер, от которой я и знаю всю эту историю. Островский начал объяснять Гильберту, почему он считает наши статьи неподходящими для Annalen. Гильберт прервал его и резко сказал: «Господин Островский, меня интересует не Ваше мнение о рекомендованных мною статьях, а то, почему они до сих пор не напечатаны». На это Островский смущённо ответил: «Простите, господин тайный советник, что я не сразу Вас правильно понял».

Работы были срочно напечатаны и вышли в конце этого же лета со следующим примечанием редакции: «Во время печатания этих работ редакция получила потрясающее известие о гибели Павла Урысона».

По окончании гёттингенского летнего семестра, в самых первых числах августа, мы с Урысоном отправились в путешествие по Норвегии, единственное большое путешествие, которое нам вообще удалось вместе сделать.

Сначала мы морем отправились из Гамбурга в Ставангер. Наш дальнейший план заключался в том, чтобы пешком пройти из Ставангера до Мольде, более или менее по меридиану с юга на север; но потом мы отказались от того, чтобы пройти участок предположенного пути между Согне-фиордом и Норд-фиордом и перебрались из первого названного фиорда во второй кружным морским путём, на пароходе, побывав по дороге в Бергене. Дело в том, что у нас не было обуви, в которой можно было бы пересечь большой ледник, лежавший на этом участке нашего пешеходного пути. Но и с этим отступлением от первоначального плана мы прошли пешком примерно 500 километров за

Всё наше пешеходное путешествие по Норвегии было для нас одним сплошным удовольствием. Урысон тщательно разработал маршрут по Бедекеру, и мы к вечеру каждого дня приходили к какой-нибудь сельской гостинице, где ужинали, ночевали, вечером отдавали бельё в стирку, которое утром следующего дня надевали чистым. Позавтракав и взяв на дорогу бутерброды, мы снова отправлялись в путь. Обедом нам служили полученные на дорогу бутерброды. Все эти сельские гостинцы были донельзя простыми и непритязательными, но безукоризненно чистыми и кормили в них тоже просто, но сытно и доброкачественно.

Норвегия, по крайней мере в той её части, по которой лежал наш путь, полна озёр с прозрачной, но и летом очень холодной водой. Урысон без труда мог выбирать наш маршрут так, чтобы каждый день нам по пути встречалось по крайней мере одно озеро, а то и больше, так что без купанья у нас не было ни одного дня. Несколько раз мы выходили к морю: купались мы и в Гардангер-фиорде, и в Согне-фиорде, и в Норде-фиорде. Всё это были очень холодные купанья. Только в Мольде-фиорде, к которому мы пришли в конце нашего пути, вода была потеплее: Мольде-фиорд только называется фиордом, в действительности это — широкая и мелководная бухта, лишь узким проливом соединённая с морем. Летом в нём вода прогревается хорошо. Мы там, провели весь заключительный день нашего путешествия и всласть там накупались и погрелись на солнце, почти как год тому назад на Образцовском пруду. Потом мы ночным поездом поехали в Осло, а оттуда сначала пароходом в Гамбург, и далее в Гёттинген.

В Гёттингене мы прожили весь сентябрь, не видя никого из математиков: были каникулы и все разъехались, кто куда. Но замечательная гёттингенская университетская математическая библиотека (знаменитая на весь мир, созданная Клейном Lesezimmer) не закрывалась никогда, и там мы ежедневно проводили не один час. Занимались мы и сами математикой. В частности, я доказал за этот сентябрь свою теорему о

Московская жизнь пошла своим чередом, мало отличаясь от той, которая была прошлой зимой. Была в ней у нас с Урысоном и математика, были и концерты с прогулками после них, продолжалось до середины ноября и систематическое купанье (более поздней зимой мы купались лишь иногда, не ежедневно). Помню однажды на

В наших занятиях общей топологией мы имели большую моральную поддержку Д. Ф. Егорова. Однажды Н. Н. Лузин сказал, что считает теорию топологических пространств малоинтересной и собственно ненужной частью математики, как, впрочем, и теорию идеалов. Дмитрий Федорович твёрдо и даже несколько резко возразил, что всегда считал теорию идеалов важной и нужной, и так же относится и к теории топологических пространств. На этом разговор тогда и кончился. Свой мемуар о компактных топологических пространствах Урысон и я посвятили Дмитрию Федоровичу Егорову и это посвящение напечатано на первой странице оригинального французского издания этого мемуара и воспроизведено оно и в предисловии к вышедшему в виде отдельной монографии русскому изданию этого мемуара.

Я уже упоминал, что в первые годы после Октябрьской революции А. Р. Эйгес переехал в Москву. Свою штатную работу доцента математики 248 одного из московских втузов он стал постепенно совмещать с работой в Ленинской библиотеке, в её отделе рукописей, где он работал над материалами, касающимися Чехова. Чехов сделался основным увлечением Александра Романовича и он много сделал в области всестороннего изучения Чехова, его биографии, его творчества. А. Р. Эйгес хорошо познакомился со всеми видными специалистами по Чехову. Они с большим уважением относились к А. Р. Эйгесу и ценили его вклад в изучение Чехова.

Александр Романович очень любил свою сестру Екатерину Романовну и тяжело переживал неудачу её семейной жизни. Но ни разу в жизни я не слышал и не чувствовал в его отношении ко мне хотя бы намёк на упрёк мне в этом отношении. Отношение Александра Романовича ко мне до самой его смерти в апреле

| УСПЕХИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК | |